最初に伝えたいこと

・「データを出せばOK」では報告にならない。

・上司が知りたいのは“数字”より“あなたの判断”。

・伝える力は、信頼される力にもつながる。

こんなとき、ありませんか?

報告したつもりなのに、「で、結論は?」「それでどうするの?」と返される。

頑張ってスライドを作ったのに、上司が納得してくれない。

そんなモヤモヤ、実は“報告の構成”と“視点”で解決できるかもしれません。

ここで得られるもの

あなたが上司に報告するとき、どうすれば「伝わる」のかが分かります。

データだけじゃない、“伝え方の技術”を手に入れることで、

会議の空気や上司のリアクションも変わっていくはずです。

私の経験を基にご説明します

こんにちは、ブログ管理人のケイです。

今回は、部下からのある報告をきっかけに、自分自身の報告のしかたを見直すことになった出来事について書きます。

ある日、週に1回の定例進捗報告がありました。部下は一生懸命スライドを用意してくれていて、

現場で取れた数値やグラフをまとめ、丁寧に説明してくれました。

一見、何の問題もないように見えました。…が、報告が終わったあと、私は部下にこう聞いてしまったんです。

「で、結局どうだったの?」

確かに数字は出ていた。でも、それがどういう意味を持つのか、何が良くて何が悪いのか。

これからどうするべきなのか――それが一切伝わってこなかったんです。

私はそこで初めて気づきました。

「これは自分にも起こっていることだ」と。

部下の報告を“受ける立場”になってみて、

「ああ、自分も上司にこう見られていたかもしれない」と反省しました。

スライドをきれいに作り、データをそろえただけで「報告したつもり」になっていた。

でも上司が聞きたいのは、そのデータから何を感じ、どう考え、何を決めたかなんです。

それから僕は報告の型を意識するようになりました。

報告で押さえるべき4つの要素はこれです:

- ① 何が起きたか(事実/データ)

- ② なぜそうなったか(分析)

- ③ どう捉えているか(考察・感情)

- ④ 次にどうするか(アクション)

この4点があれば、どんな報告でも意味が生まれます。

逆に言えば、これがなければ、いくら資料が立派でも「で、どうするの?」となってしまう。

その後、僕は部下にそっと伝えました。

「スライドにある数字はすごく分かりやすい。

でも、君の考えをもう一言添えてもらえると、報告じゃなくて“提案”に聞こえるよ。」

すると次回の報告では、数字の変化に対する気づきや、

自分なりの仮説まで話してくれるようになりました。

僕は「それでいい、それが聞きたかった」と素直に思えました。

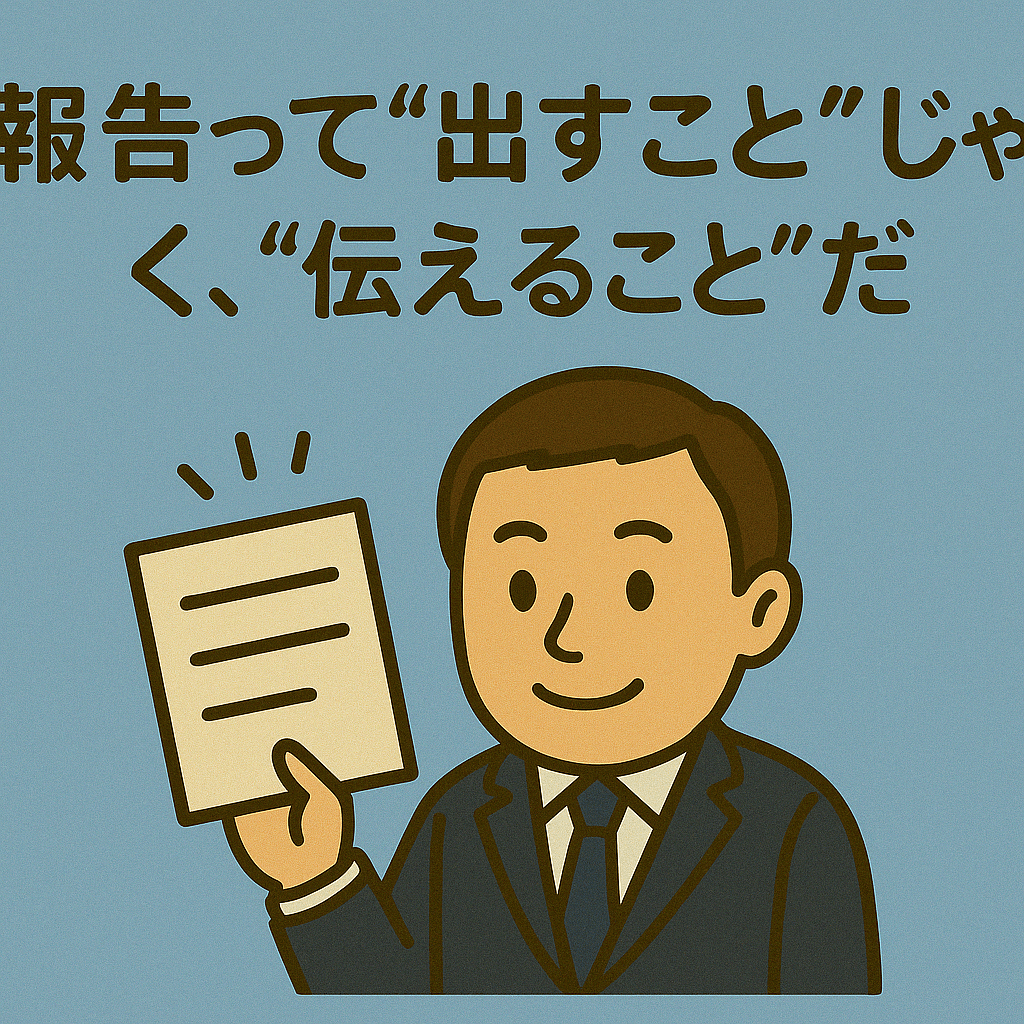

報告とは、“上司に褒めてもらうため”のものではありません。

“判断材料を届ける”ことが最大の役割です。

そのためには、ただ情報を羅列するのではなく、

自分なりの視点を添えて、次のアクションに繋げることが必要なのだと改めて思いました。

実際、上司は忙しい。全部の数字を読み解いてくれるわけじゃない。

だからこそ、報告する側が「ここを見てほしい」と示す姿勢が大切なんです。

それを意識するようになってから、自分が上司に報告する場でも、

以前より対話の質が上がったと感じています。

一方通行ではなく、考えを共有し、議論が生まれる。

報告が“会話”になった瞬間、チームの関係性もぐっと良くなりました。

伝え方ひとつで、空気が変わる。

それを僕は、部下の報告から学びました。

最後に伝えたいひと言

“報告”とは、考えを見せること。数字の奥にある「あなたの目線」が、いちばん伝わる報告になる。

あなたの話、聞かせてください

「報告って難しいな」と思ったことはありませんか?

あなたの経験や悩みも、ぜひコメントやDMで教えてください。

読者とのつながりを大切にしたいと思っています。

コメント